今日、2016年10月16日は満月です。今日の月は何色に見えますか?

青白い月、白い月、黄色い月、オレンジの月

よく観察すると、月の色って日によって変わるんです。

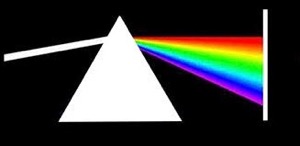

月が昇った高さや、大気中のチリや物質の影響で、光の屈折の現象が起こるからです。

高い位置にある月は、大気から離れれば離れるほど大気中の物質に邪魔されずに

青い短波の光が届きやすくなるので、青白く澄んだ月になります。

地面や水面に近いところなど低い位置にある月は赤みがかって見えます。

近い位置では赤に近い長波の光がより多く届くためです。

長波の赤と、中波の緑あたりまでの光が届いていると黄色に見えます。

(これは光の混色と同じ見え方です)

季節による見え方のちがい

大気中の物質は季節によって量が変わります。

大気中の物質が多い春・夏は赤みがかった月やオレンジの月が見えやすく、

大気中の物質が少なく空気がきれいな冬場は青白く澄んだ月が見えやすい傾向があります。

また、季節を問わず、風が強い日のあとも、大気中の物質が減るので月は青白い月が見えやすいです。

この見え方の違いは星の見え方にも共通します。

皆既日食の赤い月

赤い月というと皆既月食がよく知られてますが、皆既月食のときは月の高さに関係なく、

太陽に照らされてできた地球の影が月にかかるので、月が赤く見えます。

次に日本で観測できる皆既月食は2018年1月31日です。

【同じカテゴリーの記事】

◆ カラートピックス記事一覧